第二章 殖民剽掠

2018-02-05 10:10:42

文化线路必需得到有形要素的支持,以形成其有形文化遗产的证据,并提供其存在的物理确认,无形要素则赋予了构成整体的多种要素以内涵和意义。对于文化线路的突出特点具有重要意义的那些动态功能与历史关系的证据,应当给予维护。 ——《文化线路宪章》

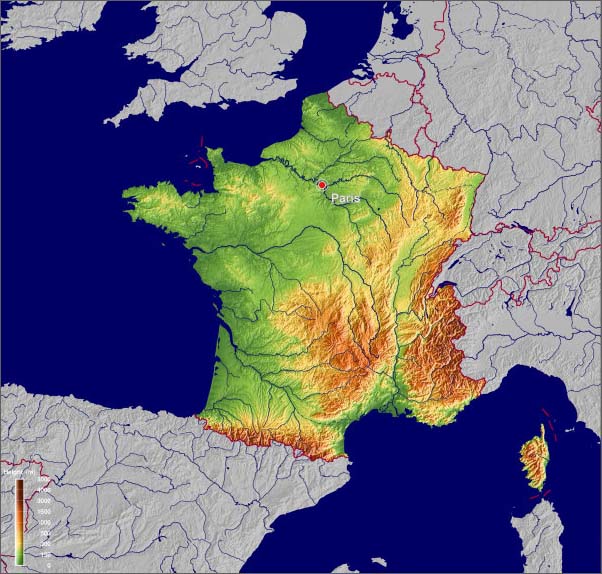

在英吉利海峡、北海、大西洋和地中海的多面环抱下,法国成为世界上少有的一个三面朝向海洋、又有着三面大陆边界的六边形国家。从中世纪起,先是历代国王,后是共和国始终如一的统一意志,形成了法兰西55万平方千米的国土。从敦刻尔克港到芒东5500千米的本土海岸线,它天然赋以了法国一种不可推卸的海洋使命,那就是海外殖民扩张。

1787年,法国大主教圣百多禄上奏法国国王路易十六“占据越南,并以越南为基地,开辟一条通向中国中部的通道……”

路易-拿破仑·波拿巴,法兰西第二共和国总统,法兰西第二帝国皇帝,即拿破仑三世。1858年,拿破仑三世海军征服了大南安南(今越南中部);1862年,“印度支那联邦”在越南、柬埔寨、老挝等占领区域建成。

19世纪,这正是法兰西急于实现自己东方领土扩张的疯狂年代。

大南帝国,越南最后一个封建王朝阮朝的正式国号(1802-1945);阮福昭(1879-1954),1889至1907在位的阮朝第10任皇帝;年号“成泰”。

大清帝国,慈禧太后叶赫那拉氏(1836-1908)。1861年11月“辛酉政变”后垂帘听政;咸丰帝载淳崩,载湉继位后(年号“光绪”),慈禧复行垂帘听政,1901年9月7日签订丧权辱国的《辛丑条约》,自此,中国沦为半殖民地、半封建国家。

晚清“洋务重臣”李鸿章,主持、参与和创办了中国近代第一条铁路。1895年,法国仗恃“三国干涉日本还辽”有功,逼签《中法续议界务商务专条附章》,攫取了滇越铁路“滇段”筑路权。

保罗·杜美(Paul Doumer)从1896年任法属印度支那联邦总督,镇压越南民族解放运动,加强殖民掠夺;1898年12月25日,法国议会通过修建滇越铁路《法令》,并给予印度支那总督府以修建和经营中国云南铁路的“特许权”;杜美1931—1932法兰西第三共和国第十三任总统。

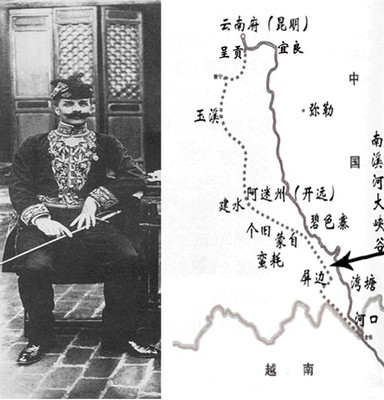

奥古斯特·费朗索瓦(方苏雅),1900年3月法国驻云南府名誉总领事、兼法国驻云南铁路委员会代表。19世纪末,法国人以“云南考察报告”为蓝本的《云南铁路(译本)》提出论断:“云南真正的出海口并不在东方,即广东和香港方向,而是在东南方直接由红河山谷通向海防和东京湾(今北部湾)的方向……”

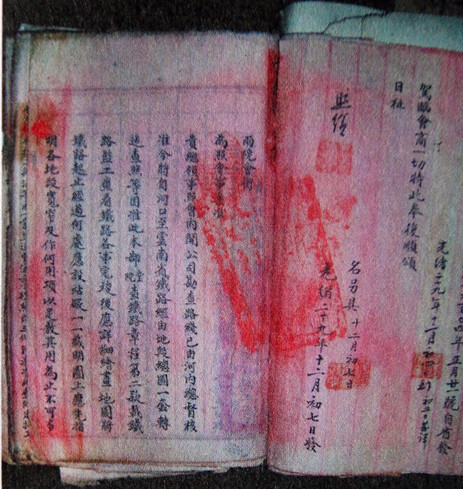

大清云贵总督丁振铎与法驻云南领事方苏雅互致铁路交涉照会;法驻云南领事提交照会时所附“方苏雅”名帖

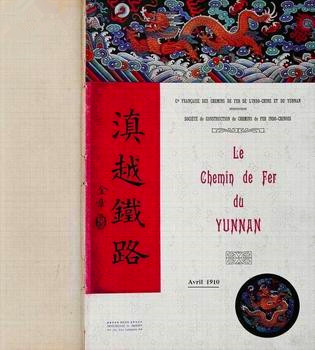

《滇越铁路(法文)》法国滇越铁路公司编。1910年法国巴黎出版(法文书名为《Le Chemin de Fer Du Yunnan》),该书详尽记述了滇越铁路修建的全部过程,图文并茂。书中写到:“在没有一条铁路将云南与东京湾和南海联结起来之前,任何人也不能使云南成为有价值的地区。”

“法国铁路公司”滇段勘测队“从蚂蝗堡到落水洞100公里之间的山谷中未发现一间木屋……从风景的观点看,南溪河‘湾塘’的自然景观是全线中最雄伟壮丽的,最能撼动人心的,山势险峻,旷野茫茫,放眼纵览,美不胜收。其雄伟景色可以与阿尔卑斯山媲美。”

——(《法国滇越铁路公司1910年的报告》)

中国屏边县城郊的“阿季伍火山遗址”。“屏边火山群”属于死火山,其位置处于“环太平洋火山带”与“地中海火山带”的结合部,而以火山村、热水、阿季伍和凹嘎的四座单个体火山组成的“屏边火山群”连线,则立体地反映出横跨南溪河大峡谷这一地质断裂带的真实走向。

法国修路,意在大锡。最初,法国选择“西线方案(图中虚线)”;最终,法兰西选择东线而硬穿“中国屏边火山群”。悄然之间,一柄长达上万千米的利剑直刺东方咽喉——个旧。

法属滇越铁路总公司大楼(今越南河内)。1901年,经保罗·杜美授权,法国东方汇理银行等四家金融组织筹备成立了“滇越铁路总公司”,并负责承造印度支那联邦老街到中国云南府(昆明)的铁路,即“中国段”(La troncon Chinoise) 河口至云南府的“云南段”(La section Yunnanaise)。

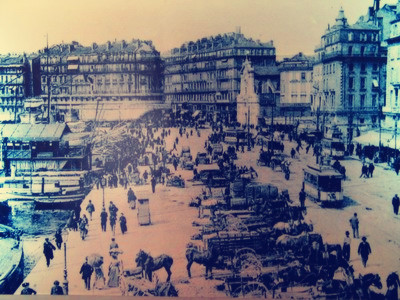

从法国运往滇越铁路的材料,捷径只有马赛港海运。法国先将来自巴黎工业区、莱茵河等工业区的所有材料装船;进入地中海后,又依次穿越苏伊士运河、红海、阿拉伯海、印度洋、马六甲海峡和南太平洋,最后抵达越南海防,经滇越铁路越段由南往北,渐进式进入中国滇段的施工现场。

西方人更擅长于行动。1904年1月25日,法国印度支那总督保罗.杜美正式批准采用《滇越铁路(滇段)新线(东线)施工方案》,由此,滇段正式兴工。

注:内容节选《滇越铁路影像志》(编著 彭桓)文章禁止转载,如需了解更详细内容请购买《滇越铁路影像志》,购买热线:13888824689

法国巴黎/凡尔赛宫广场

作者简介

彭 桓 祖籍中国河南南阳。1953年生于云南昆明。1966年毕业于墨江县小;普洱水泥厂、思茅建委基建队工人;云南师大中文本科;1988年调思茅师范高等专科学校中文系(普洱学院),任古典文学、外国文学、普通话语音教师;教育部“全国高等教育自学考试优秀毕业生”;“云南省语言文字先进工作者”、国务院“民族团结进步模范个人”;云南省政府“七七扶贫攻坚先进工作者”。红河州屏边苗族自治县人民政府原副县长、民革云南省委第十届副主委、云南省政协第十届副秘书长。

作品有《〈孔雀东南飞〉潜在的精神悲剧暗流》《巴黎圣母院与圣母院巴黎》《曼飞龙佛塔的“黄金分割比”》《天壁男子汉歌》《中国屏边火山》《地中海漂来的金桥》等论文、散文、诗歌和长篇小说;并《宋庆龄希望小学碑记》《东大陆赋》《豆沙关赋》《石羊赋》《墨江赋》《碧朔赋》《八百年蒙自大赋》《滇越铁路赋并序》等赋作、碑刻。